姓名不仅仅是一个简单的代号,它承载着更多的意义和文化内涵。自我们出生的那一刻起,家里的长辈便为我们精心挑选了一个名字,一旦这个名字被正式登记进户口本,它便会伴随我们走过一生。虽然有人会说,名字还能改,但无论如何,最初的名字依然会记录在“曾用名”栏中,成为身份的一部分。

如今我们所说的名字,通常由姓和名两部分组成,姓在前,名在后。在很多家庭中,孩子还未出生时,姓氏早已确定,因为绝大多数情况下,孩子会随父亲的姓氏而姓。不过,随着社会对男女平等观念的推进,有些家庭也会让孩子跟随母亲的姓,甚至有的家庭会让两个孩子分别随父姓和母姓,以示公平。古代则完全不同,当时社会男尊女卑,无论生多少孩子,姓氏都必定随父,这也是男权社会的明显体现,延续至今。

说到姓氏,不能不提中国历史上第一位皇帝——秦始皇。他拥有极大的权力,也有多种称谓,比如有人称他祖龙,有人称他赵政,但更多人习惯叫他嬴政。显而易见,“嬴”是他的姓氏,照理说,他的儿子们也应沿用这个姓氏,但我们熟悉的秦始皇儿子名字,如扶苏和胡亥,却没有使用“嬴”或“赵”姓,这不禁让人好奇,究竟其中隐藏着怎样的历史秘密?

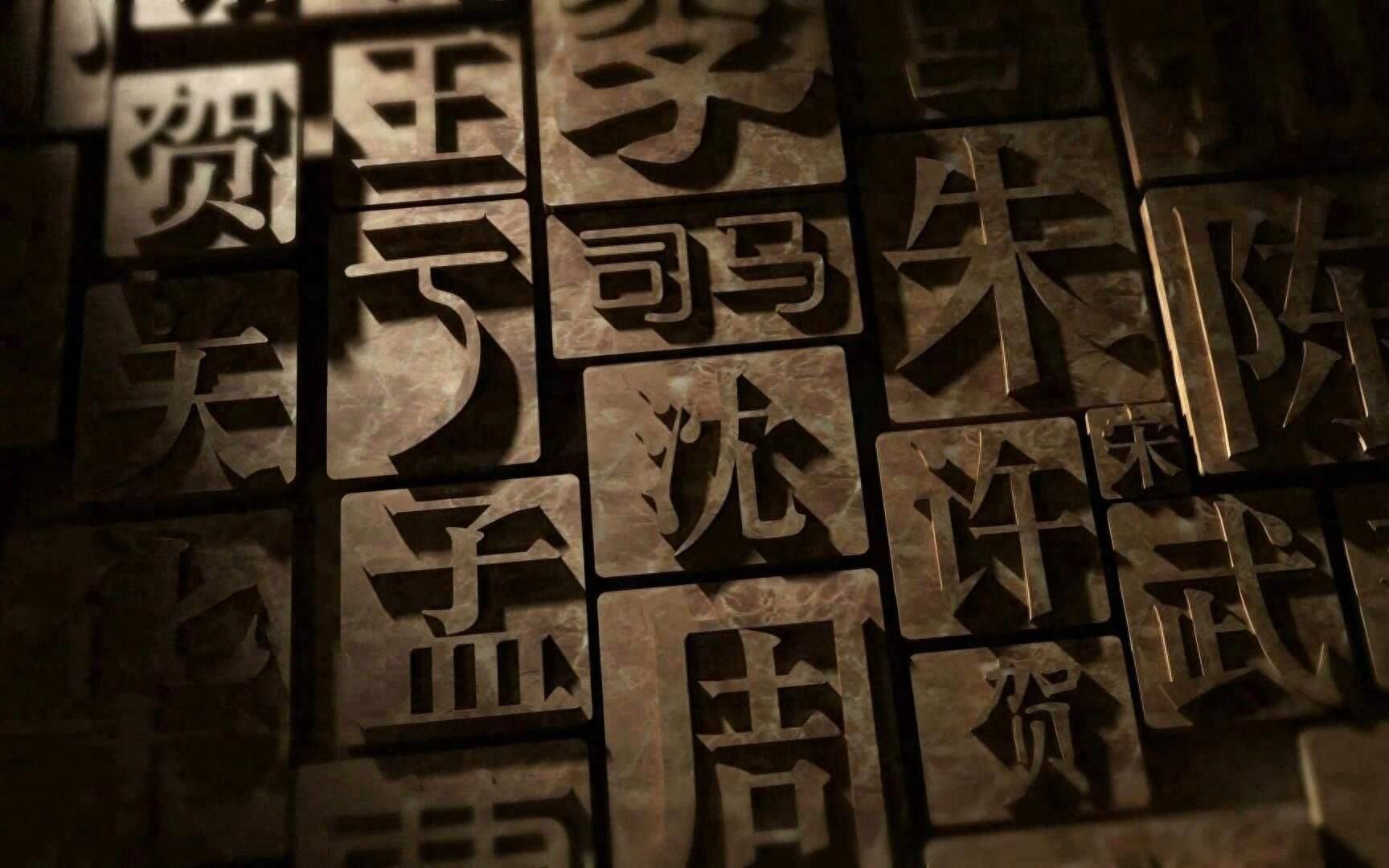

中国姓氏的起源可以追溯到很早的时期,甚至早于奴隶社会的母系社会时代。那时,为了彰显女性的重要地位,很多姓氏都带有“女”字,上古八大姓氏便是典型代表。这八大姓分别是:姬、姚、妫、姒、姜、嬴、姞、妘。随着时间推移,这些姓氏中的大多数逐渐淡出了历史舞台,目前仍常见的仅有姬、姚、姜,甚至“嬴”字也相对罕见。

最初,姓氏主要是用来区分不同氏族的标志,而现代的姓氏则更多代表一个家族的归属。但无论如何,姓氏的本质是一致的,因此姓氏通常世代传承,很少轻易更改,保持着较为稳定的状态。此外,古代姓氏还有一个重要功能,那就是规范婚姻关系。古人强调“同姓不婚”,这是为了防止近亲结婚,但与现代的近亲概念有所不同,古人认为同姓即为近亲,不同姓则不是,所以当时表兄妹、甚至外甥女与舅舅的婚姻较为普遍。

这种婚姻观念在帝王家庭中也很常见。例如汉武帝的第一任皇后陈阿娇就是他的表妹,汉惠帝刘盈的皇后则是他的亲外甥女。古人的“氏”是从“姓”衍生出来的一个更细化的称谓,如果说姓用来区分大氏族,那么氏则用来区别具体家庭。放到现代来说,姓还是姓,而氏相当于表示辈分的“字”,不过随着时间推移,氏越来越少被使用和重视。

秦始皇统一六国后,姓氏制度也发生了变化。原本清晰区分的姓与氏,逐渐合并为今天我们所理解的“姓”。正如《通志·氏族略》中记载的那样:“秦灭六国,子孙改为民庶,或以国为姓,或以姓为氏,或以氏为氏,姓氏之失,由此始……兹姓与氏浑为一者也。” 这种变化是时代发展的产物,奴隶制的解体和宗法制的衰落使得姓氏细分失去了意义,小家庭成为社会基本单位,姓和氏的区别变得模糊。

不过,尽管姓氏制度经历变革,上古时期的姓氏仍被保留。秦始皇依然使用“嬴”姓,表明这一古老姓氏的地位。嬴姓起源于大禹时期,是名副其实的上古大姓,后来分化出赵、徐、梁、江、黄、秦、糜、葛、郯等多个氏族。秦始皇属于赵氏,按照古代习惯,男子称氏,女子称姓,所以秦始皇更准确的名字应为赵政。但由于历史演变和后人的习惯,我们通常称他为嬴政。至于那些误认为秦始皇姓“秦”的说法,则是误解,令人无言以对。

当秦始皇称帝之后,他的名字成为禁忌,没人敢直呼其名,必须尊称为“陛下”,这一尊称被后世皇帝沿用超过两千年。说完了秦始皇的姓氏,再来看看他的儿子们。

秦始皇是个极为敬业的皇帝,每天批阅的奏折重达百斤以上(当时采用竹简书写,重量可想而知)。即使如此,他仍然勤于后宫生活,因此子女众多,据史料记载,他有23个儿子和10个女儿。大多数子女名字已失传,仅公子扶苏、公子胡亥、公子将闾和公子高留存史书中。

扶苏和胡亥尤为著名,但奇怪的是他们的名字没有直接使用“嬴”或“赵”姓。其实,这些名字只是他们的“名”,他们的姓氏依然是嬴氏或赵氏。按照当时的习惯,他们应被称为嬴扶苏、嬴胡亥或赵扶苏、赵胡亥。后世史家为了方便,通常用“公子”来称呼秦始皇的儿子,这便形成了“公子扶苏”、“公子胡亥”的叫法,现代则多省略“公子”称其为扶苏和胡亥。

特别值得一提的是公子高,按古代称谓,他应叫嬴高或赵高。但历史上另有一位著名奸臣也叫赵高。幸好当时的人不会把皇子与这位奸臣混淆,否则场面将十分尴尬。通过赵高的姓氏也可以看出,他身份非凡。且当时宦官身份与后世不同,赵高能成为秦始皇最信任的重臣,绝非因其是太监那么简单。