十一月的秋色,正在铺开。

风渐凉,叶初黄。在这个适合旅游的季节,人们开始举起相机,留住这一季的色彩。

然而,当“出片”成为一种执念,人对风景就不再是单纯的欣赏,而是不惜去踩踏、攀爬、破坏。

自然与古迹,甚至野生动物,都不知不觉沦为了照片的背景板。

出片过后,花草折腰,古迹受损,一片狼藉……

在现象背后,是另一个值得深思的问题——这个问题,影响到身处此生态中的个体:

呼应、教育、提醒、规劝了这么多年,为什么不文明、低素质行为依然屡见不鲜?

单靠教育,对于“提升素质”,能有多少作用?

花草,先遭殃

人们喜欢美,也想把自己留在风景里,这一点无可厚非。

可一旦不知分寸,拍照就不再是记录,而是变成了侵扰。

城市公园里,时常能看到这样的情景——

午后阳光正好,为公众观赏而精心培育的郁金香花坛前,总有人肆无忌惮地踩进去。

他们侧身避让着绽放的花朵,专注地寻找着最佳拍摄角度。

也许未曾留意,脚下被踩倒的花茎,再难挺直腰杆。

从城市公园到郊外花田,原本完整的花海,总会被踏出条条小径。

有些网红花园更是惨遭践踏,现场遍地狼藉,只能提前结束对外开放。

这样的场景,很多地方都在上演。

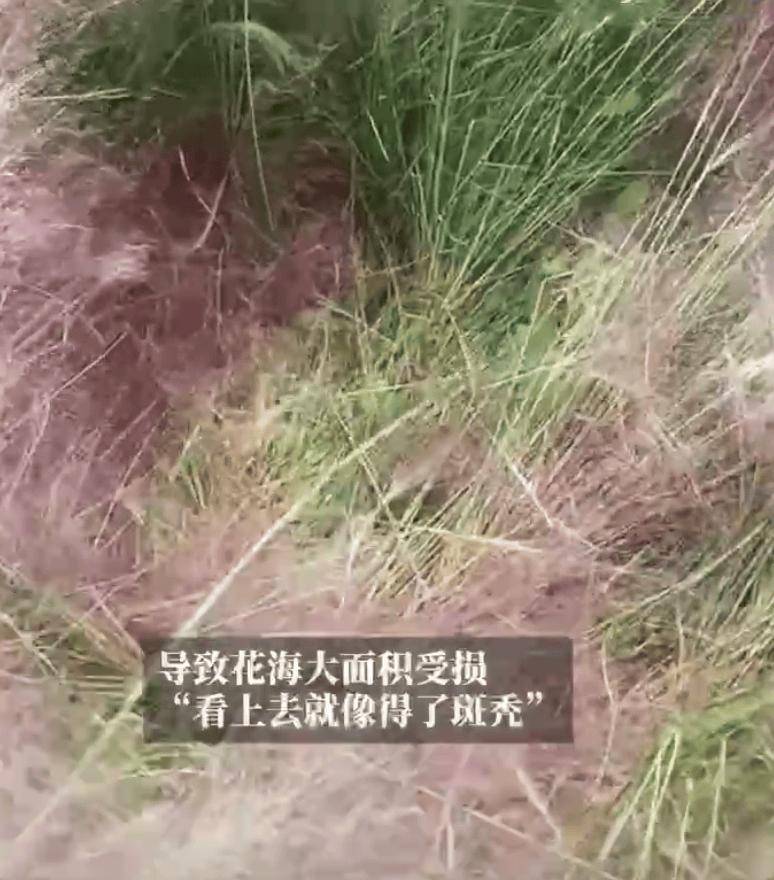

国庆期间,辽宁大连某公园的“粉黛花海”,开得正茂,却被提前割除。

只因游客频繁踩踏,花海严重受损。

如今,欣赏美景的初心,被“出片”的执念渐渐取代。

仿佛只有站在花海最中央,才能证明自己真正拥有了这片风景。

令人痛心的是,这种侵占,正在向更珍贵的自然景观蔓延。

在青海省的茶卡盐湖,游客想要拍摄天空之镜的效果。然而,只因租赁的环保鞋套太丑、拍照难看,便无视规则,直接光脚踩上盐结晶层。

抛开美景,盐湖也是食用盐的生产基地。

这些人在纯白的盐之上,肆意留下串串脚印,造成污染和破坏。

在位于自然保护区的湖泊旁,有人为了寻找独特机位,无视“禁止入内”的警示,翻越围栏,踏入湖中。

为了拍照,全然不顾及自己的行为,对水体生态造成的破坏。

有些不文明拍照行为,令人感到痛心。

在稻田里,身着靓丽的网红博主们,径直踩上稻田拍照。

当地农户还没来得及收割,稻谷就被成片踩踏,谷穗倒伏,谷粒就这样散落在泥地里。

匪夷所思的是,这些行为,往往伴随着理直气壮的态度。

有人觉得,只是踩一下,没什么大不了,拍完照就会恢复原状。

殊不知,每一次看似微不足道的践踏,都会对自然生态就造成难以修复的伤害。

花草和资源会再生,但被践踏的公德心与对自然的尊重,恢复起来却要慢得多。

一朵花开,需要漫长的时间;而素质的提升,显然也是漫长的工程。

攀爬骑跨,停不下来

如果说踩踏花海还带着几分小心翼翼,为了拍照而攀附树木与雕像的行为,则更加明目张胆。

公园里,时常能看到这样的场景——

为了出片,总有人不惜疯狂摇晃树木,让花瓣、叶片簌簌飘落,营造拍照的氛围感。

镜头里,花瓣飘落,自己拿着油纸伞翩翩起舞。镜头外,却有人用力摇晃着树木。

不知何时起,花瓣已经满足不了这些人的拍照欲望,他们开始爬上树木,摆弄花枝。

攀爬的高度,似乎与照片的"价值"成正比。

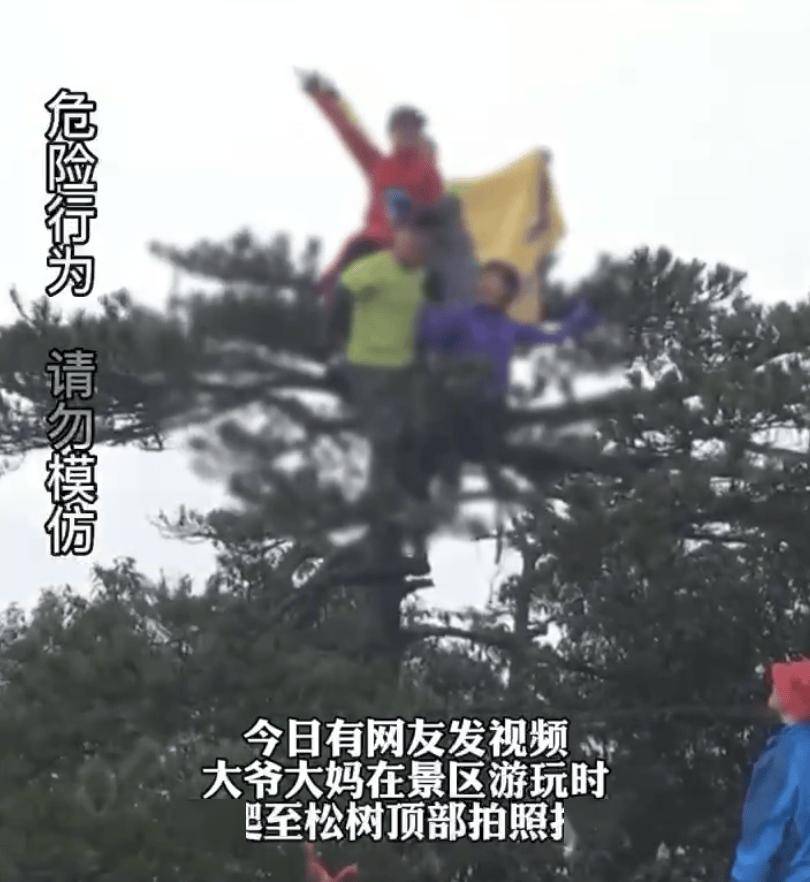

有人不满足于低矮的树木,开始挑战更高的枝干。

有着百年历史的树木,也被游客排队攀爬,树枝在重压下摇摇欲坠,叶子纷纷落下。

许多老树的低矮枝干,被压得倾斜,那是日复一日被当作拍照道具的痕迹。

这种不文明的行为,在雕像作品前,更加令人汗颜。

景区广场上,一尊孔子雕像上,有人踩着浮雕花纹向上攀爬。

他跨坐在雕像肩头,对着镜头比出胜利手势,下面的人喊他下来,出片主角却不听劝告。

在湖南怀化,地标性雕像的手臂上,已被无数次的骑跨,磨去了原有的色泽。

令人担忧的是,这种行为,正在向更危险的区域蔓延。

西安拥有600多年历史的古城墙,有人为了拍摄照片,踩着墙砖向上攀爬。

越来越多游客攀上脆弱的历史建筑,城砖都秃了一大片。

这些行为,把所有景物,都当成了拍照的背景板。

古树不再是需要敬畏的生命,雕塑不再是承载历史的艺术品。

为了出片,它们都沦为了照片里的装饰元素。

再者,这些漠视规则的人,如果在攀爬的过程中不慎掉落,无辜的景区想必也会跟着一起遭殃……

别让动物,为出片买单

追求与动物同框,成了许多人拍摄“生命感照片”的选择。

然而,那份想要亲近自然的初心,往往演变成对动物的侵扰。

红山脚下,天鹅湖旁,有人为了拍下天鹅飞翔与落地的画面,拿起石子砸向天鹅。

最终,不堪侵扰的天鹅,只能成群离开。

动物园的孔雀,总有人试图与它们近距离合影。

他们举着手机步步逼近,遇到开屏的孔雀,故意走上前扒开屏羽,把孔雀当成摆拍道具。

在野生动物园里,尽管明令禁止下车,仍有游客在猛兽区摇下车窗,伸长手臂举着手机拍摄。

这种对安全距离的漠视,在投喂行为中表现得更为明显。

有人将手中的菜叶、胡萝卜放在动物头上,再与它们合影,拍下“滑稽”的一幕。

为了博取流量,有人假意投喂猴子,实则在薯片桶里放入整蛊道具,猴群被惊吓四散。

这样的“搞笑整蛊”,引来无数人效仿。

零食抛向鹿群,看着它们争相抢食的样子觉得有趣,却不知有些食物可能会伤害动物的消化系统。

在自然保护区,还有游客用食物引诱鸟类靠近,打断了它们正常的觅食节奏。

更令人忧心的是,有些人为了拍下有趣的画面,进行非法捕捉。

有些海域,明令禁止喂食、抓捕海洋动物、破坏海域内生态环境。但仍有一大批游客,无视规则,将海星从海中捕捞,摆放在沙滩上任其曝晒,只为拍下“生动有趣”的画面。

殊不知,海星离水后最多存活几小时。

虎凤蝶作为保护动物,有无知的游客携带捕网进山,前往虎凤蝶栖息地,捕捉蝴蝶放在指尖拍照。

看似无害,实际上蝴蝶的鳞片非常脆弱,在外力摩擦、抓握或挣扎时会大面积脱落,一旦大量脱落,蝴蝶会难以飞行甚至存活。

在一些商业化景区,动物被迫成为了全天候的拍照道具。

年幼的猴子常年被铁链锁住,变成“合影专用猴”,供游客轮流逗弄合影。

温顺的小鹿被不断拉扯、惊吓,只为了让它看向镜头。

这些动物眼中流露出的惊恐与疲惫,似乎从未被在意。

最隐蔽的伤害,往往发生在不经意间。

当我们为了拍摄一张与动物的合影而跨越安全距离时,当我们为了获得更生动的画面而干涉动物自然状态时,或许应该反思:

这到底是想要与动物亲近,还是为了满足一己私欲?

“到此一游”,仍在继续

有些人在追求“拍得特别”的过程中,不满足于取景,开始干预、摆弄、甚至改动眼前的一切。

本该被好好保存的自然和古迹,反倒成了他们随意动手的背景板。

在不少景区,古墙上新的刻痕总比旧痕更醒目。

古塔的内壁上,游客们刻下“到此一游”的痕迹,斑驳的历史痕迹上,就这样覆盖了一层粗劣的涂鸦。

北京司马台长城上,一对情侣在墙壁上刻字留名。

一旁的游客提醒“这样不好吧”,却被无视,直到刻完后拍照留念才离开。

这种对公共空间的占有欲,在自然景物上表现得更为直白。

原本完整的竹林,不少竹杆上被刻满深深浅浅的字句,新鲜的刀痕在青绿竹衣上显得格外刺眼。

竹林管理人员只能“结网”,以阻止这些不文明的游客。

溶洞中,历经多年的自然景观,不仅被乱涂乱画,有人还携带彩色烟雾弹制造氛围感,原本自然的表面,蒙上一层浑浊。

有些人的行为,总是明目张胆。

在艺术街区,喇叭不断警告着“请勿胡乱涂鸦”,这些人不停劝阻,甚至将警告的喇叭都喷上彩漆。

这些看似微小的破坏,累积起来却是对公共资源的巨大损耗。

古迹的修复,需要专业技艺,自然景观的恢复,更需漫长时光。

镜头应该用来记录自然和古迹的永恒,而不是为了一时的出片,去破坏那些本该永恒的存在。

另一种风景

纷乱的镜头之外,还有另一种拍照方式,它和喧哗无关,也和占有无关,而是在人来人往之间,悄悄留下自己的位置。

旧相册,是不会撒谎的。

翻开家里的旧相册,总有些照片让人驻足,像素不高,色彩泛黄,那是八十年代的一个普通午后,小城公园的花坛边,女人坐在石砖之上,没有刻意的姿势,也没有惊扰花草,脚尖停在砖边,花安静开在她身旁。

没有美颜,没有滤镜,只有真实的笑容和干净的背景。

那个年代的人拍照,懂得保持距离。

长城上,没有攀爬、涂画,也能在没有美颜、没有滤镜的镜头下,留下生动的画面。

他们相信,最美的风景,应该完完整整地留给后来的人。

所以,旧相册里泛黄的照片,即便五十年后翻开,也能让人感受到当时的庄重与美好。

如今,这样的温柔正在回归。

在青海湖边,摄影师架起三脚架安静等待多日,只为用长焦镜头,捕捉候鸟起飞的瞬间。

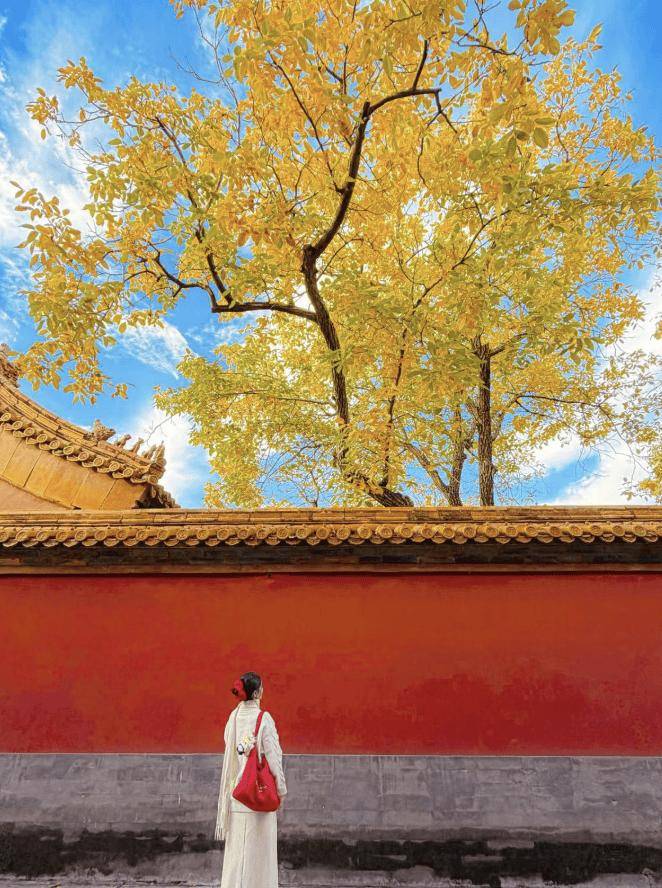

前往北京游览的许多年轻人,他们选择走入人流稀少的胡同,拍下美丽的影画。

拍照的瞬间,本就可以不那么“费力”,夕阳斜照下,红墙金瓦自带光芒,无需惊扰任何古迹,也能记录瞬间。

更让人感动的,是那些普通人的选择:

妈妈告诉孩子,只需静静站着,和花朵一样高,就能拍出好照片,不必踩进花坛。

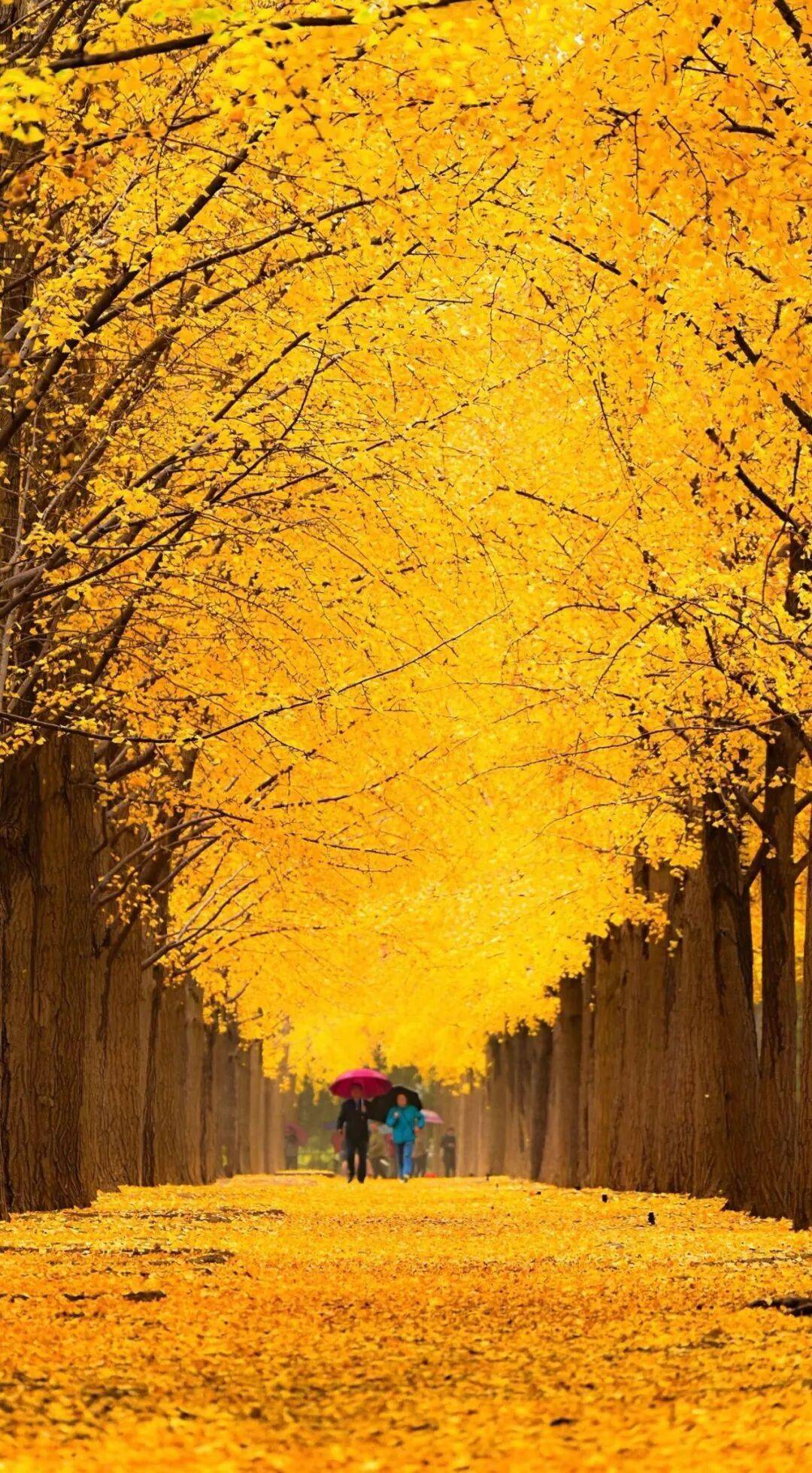

在秋日约会的情侣发现,湖泊倒映的晚霞,比起费尽心思制造的氛围更美——大自然,本就是最好的调色师。

这些照片或许不会在社交媒体上获得最多点赞,但它们经得起时间的考验。

其实,我们一直都明白:真正值得珍藏的瞬间,从来不需要以伤害为代价。

不必践踏花草、攀爬树木雕像、侵扰动物、损毁古迹,依然能在镜头下“出片”。

当你选择温柔对待这个世界,镜头里的风景也会以温柔回应你。

在按下快门的瞬间,我们不仅留住了美,也定义了自己与这个世界相处的方式。

在互联网发达的现今,我们见证了太多以美之名的失序。

从踩踏花海到攀爬古树,从惊扰生灵到留痕古迹——

每一张惊艳照片的背后,都可能藏着一处看不见的伤口。

人们追逐“出片”,本是为了与世界建立更深的联结。

可当这份追逐变成征服,当欣赏变成占有,照片就失去了最初的意义。

在这个人人都是记录者的时代,我们更需要明白——

放下出片的执念,才能看见更广阔的风景;

在适当的位置驻足,才能真正与万物共鸣。

愿我们带走的,只是照片与感动,留下的,只有脚印与尊重。

监制:视觉志

编辑:小鱼

视频号:视觉志