[熊猫]现在年轻人的观念和父母辈的观念早就已经不一样了,老一辈的传统观念就是多生,但是现在人们连婚都不结了,就别说生孩子了。

而且在2021年首次开放三孩政策之后,我国的新生儿出生人口没有上涨,反而下降了,这直接导致了2023年和2024年人口的负增长。

问题到底出在哪里?真的是年轻人的错吗?

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾养娃成奢侈

2022年,“人口警报”再次拉响,中国的人口总量从1962年以来首次出现了净减少,在随后的2023年与2024年,死亡率持续跑赢出生率,人口负增长的态势已然确立,其实从2016年放开二孩,到2021年推出三孩政策,预想中的生育潮却并未到来,反而一路下滑。

而社会上许多讨论将矛头指向了年轻人,指责他们变得自私,不愿承担家庭责任,但是我们忽略了问题的核心。

今天的养育模式早已天翻地覆,它不再是添一双筷子的事情,现在要养一个孩子的费用,已经远远超出了普通家庭的经济承载力,对很多年轻人来说,人生的财务报表在考虑生育之前,早已被几笔巨大的开销预支。

住房、教育、医疗,这三座大山的重量人尽皆知,一套房子往往需要掏空夫妻双方乃至上一辈父母的毕生积蓄,然后再背上长达数十年的沉重月供,车贷紧随其后,房贷一同构成了家庭财务的巨大压力源,让年轻人的现金流时刻处于紧绷状态。

在这种背景下,生孩子就是在雪上加霜从孩子出生的那一刻,花销就已经开始了,专用的尿片、进口的辅食、安全的婴儿床,每一样都是精心挑选,也价格不菲,但这还仅仅是开始。

为了不让孩子输在起跑线上,各种补习班、兴趣班的投入更是个无底洞,一个孩子从出生抚养到大学毕业,预估成本高达几十万元,这笔账算下来足以让任何一个普通家庭感到窒息,他们觉得生孩子是有钱人的特权。

对于那些有男孩的家庭,这份压力要更大,父母们不仅要为眼前的育儿开销发愁,还得从长计议,为儿子未来成家立业的婚房进行储蓄,养育不再是简单的陪伴成长,而是一项长达20年、耗尽心力与财力的巨大工程。

牺牲个人价值

如果说经济是横亘在生育面前的“硬约束”,那么个人价值的实现就是一直存在的“软边界”,在一个高度强调个人奋斗与自我实现的时代,生育对个体,尤其是女性的时间、精力乃至整个职业生涯,都构成了直接而剧烈的冲击。

对于许多职场女性而言,怀孕和生育几乎等同于按下了职业生涯的“暂停键”,眼看就要到手的晋升机会可能因此旁落,原本重要的岗位可能被他人替代,重返职场时发现自己早已被边缘化,收入下降、职业发展受阻,这些都是她们需要独自面对的现实风险。

与此同时,以“996”为代表的高强度工作文化,正在无情地挤压着年轻人的个人时间和精力,他们每天疲于奔命,仅仅是维持自己的生活就已经筋疲力尽,哪里还有余力去承担抚养一个新生命所需的巨大投入?

下班回到家只想“葛优躺”,连谈恋爱都觉得累,更何况是需要24小时待命的育儿。

更深层次的是社会观念的巨变,幸福不再是“成家立业、结婚生子”的固定模板,而是拥有更多的个人自由,能够掌控自己的人生节奏,不婚、丁克这些曾经被视为“异类”的生活方式,现在正被越来越多人接纳,成为一种平常的选择。

这背后其实是年轻人对生活品质和精神自由的更高追求,当他们感觉社会阶层日益固化,一种防御性的心态便会产生,他们更倾向于“守住”自己已有的生活,不愿因为生育这个巨大的变量,而冒险拉低自己和下一代的生活质量。

他们不想让自己的孩子重复自己这一代人所经历的艰辛,他们觉得仓促地把一个孩子带到这个充满不确定性的世界,在他们看来是对自己,更是对孩子极大的不负责。

专家火上浇油

面对严峻的人口形势,一些所谓的专家学者提出了建议,但这些建议非但没能缓解焦虑,反而因其脱离现实,加剧了社会的对立情绪,让年轻人感到被冒犯和不被理解,这种解决方案上的“认知错位”简直是火上浇油。

厦门大学的一位教授赵燕菁提议,应该对不生育的人群施以惩罚,比如直接下调他们的养老金,这就是将生育与养老保障直接挂钩,把个体选择变成了必须完成的“任务”,经济学家黄有光则更为“大胆”,他提出用“一妻多夫制”来应对男女比例失衡的问题。

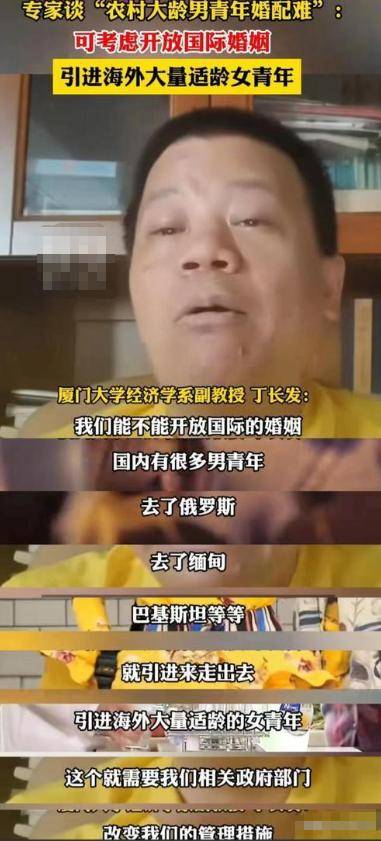

而另一位经济学教授丁长发则建议,通过“国际婚姻”大量引进外国女性,以解决国内的“剩男”困境,这些建议一经提出,便被公众贴上了“奇葩”和“离谱”的标签,它们都试图用强制、惩罚甚至猎奇的手段来解决问题,却完全无视个体的尊严和现实的约束。

这种高高在上的姿态,传递出一种对年轻人生存状态的极度漠视,自然会引发人们强烈的反感,公众的反应也清晰地表明解决问题的关键,不在于指责或强迫年轻人,而在于踏踏实实地去改善整个社会环境。

真正的出路就是在构建一个“生育友好型社会”,2023年9月起全面放开的育儿补贴申领就是一个积极的信号,说明减轻经济负担是正确的第一步,但这还远远不够。

我们要让生育不再是一种惩罚,不再是个人发展的绊脚石,而是一种能够被全社会尊重、支持,并且能带来真正幸福感的选择,年轻人不生不是因为他们自私,而是因为有许多原因牢牢地困住了他们,他们的选择是基于现实困境的理性判断。

所以社会需要思考的不应再是“如何让年轻人生孩子”,而应该转向“如何创造一个让人们敢生、愿生,并且能幸福地生养的社会环境”,只有当年轻人相信生下一个孩子不会导致自己生活品质的必然下降,不会牺牲掉全部的自我,生育的意愿才可能真正回归。

信息来源: