《——【·前言·】——》

一顶小小的王冠,压在寡君头上不停摇晃。维多利亚女王统治时间够长,算得上永远。

丧帽下面,一颗冷峻的心在跳。

少年登基,坎坷开端

1837年6月20日清晨,国王威廉四世病逝,王位自动传给他的侄女。她年仅十八岁,没经过任何实战训练。从肯辛顿宫接到消息那一刻开始,她的生活被完全重构。皇室秘书踏上楼梯,跪在她面前,说出那句话时,时间像凝固了。

她的母亲迫不及待地想陪她去接见枢密院成员,她拒绝。第一次,她命令母亲留在后面,自己走进政治权力的中心。这一步,标志着她从“控制下的少女”转变为“国家象征”。

加冕典礼设在1838年6月28日。她站在威斯敏斯特教堂的大理石地板上,穿着白色长袍,头顶的皇冠重达近两公斤。它重得令她头颈酸痛,整场仪式几乎靠意志支撑下来。那场典礼对外释放的,是帝国稳定、年轻君主接班的信号;对她本人来说,则是一次心理震荡。

加冕之后,她的首相是梅尔本。一个中年男性政客,成了她最初的引路人。他用沉稳语调、条理分明的奏章教她怎么审阅政务。她一天花上数小时处理国家文件,从不懈怠。即便不懂所有细节,她会逐条问清。梅尔本每天出入白金汉宫,宛如私人导师,她则像着迷学生。在政务之外,她对他产生了情感依赖,但这段关系并未超越政治尺度。

她的成长并不平顺。1839年“床帏危机”,女王要求女仆名单由自己决定,却与新上任的保守党首相罗伯特·皮尔冲突。她坚持不换女仆,引发宪政危机。这场事件让她第一次体会到政治权力的边界,也意识到身为象征人物的局限。

她也不完全受欢迎。早年公众对她不够宽容,甚至带有敌意。一次生育假传闻让她成为讽刺目标,民众讥笑她虚伪保守。但她从不在意流言。她开始压缩公开活动,减少暴露,转而将重心转移至书信与奏章中进行政务控制。

尽管如此,国人对她逐渐产生敬意,因为她稳、她勤、她不逃避国事。她每周与首相会面,阅读所有内阁文件、海外通讯,从不敷衍。她逐步成为稳定器——不是因为她手握绝对权力,而是因为她从不缺席每一次国家选择。

这段成长阶段里,她没有依靠奢华外表,也没有借助轰动事件打响名号。她用的是常年不变的勤勉、冷静判断与对制度边界的精准把握。一个少女,逐渐在礼节、条文和官僚会议中打磨成国之象征,外表温和,内心决绝。

哀悼绝望,王冠成负担

1861年12月14日,阿尔伯特亲王在温莎城堡病逝,年仅42岁。这一天之后,整个王室陷入黑色阴影。女王拒绝会见官员、拒绝公共活动,长时间内不再踏出私人住所。她要求所有人穿黑,连仆人也不例外。

维多利亚女王开始自我隔离。生活被时间切成碎片,重心完全转向私人哀悼。日记中记录着她每日痛苦、回忆、幻想中丈夫未走的幻象。她把丈夫的房间完整保留,每天命人打扫、摆放热水,就像他还会回来一样。

维多利亚女王不再戴正式王冠,转而只戴丧帽与面纱。王冠太重,戴在头上只会增加痛苦。那顶镶满珠宝的象征,反而成了她拒绝面对现实的负担。她用行动表达意志:我还在悲伤,任何象征都无法覆盖这份失落。

她的公众形象严重受损。报纸称她为“隐形女王”,有人质疑她是否还履行职责。政府高层多次尝试劝她重回公众视野,但她始终抵抗。直到1870年,她才被迫重新出席议会开幕典礼,公开亮相。

为了兼顾国家礼节与哀悼形象,她决定使用一顶新的头饰——小型钻石王冠。这顶王冠由私人珠宝拆解制作,尺寸小巧,仅高十厘米,直径九厘米,由上千颗钻石拼镶而成,整体呈开放式设计。它轻便、不压头、可搭配丧帽使用,既符合哀悼习俗,也保留了皇家象征属性。

她第一次戴着这顶小冠亮相是在1871年的议会仪式上。王冠在聚光下发出温和光芒,却不像传统皇冠那样喧宾夺主。她用这顶小冠重新定义了什么叫“女王”,不是高高在上,而是冷静与纪念并存的存在。

从那以后,这顶小冠成为她公开活动中最常使用的头饰。她戴它主持国会、会见外国使节、出席国庆阅兵,但始终不再使用国家皇冠。她将政治与私人情感分隔得清晰,却通过服饰将两者微妙融合。

她不再是年轻时那个听命行事的少女。经历丧夫、权力博弈、公众压力后,她以一种更坚硬的姿态掌控局面。王冠的大小成了政治信号,小小一顶,承载的是哀伤之后的重塑。

皇冠之外的统治

1876年春,英国国会通过一项法案,允许女王使用“印度女皇”这一新头衔。她没有提出异议,也没有表现欣喜。这是帝国行政机关的主动安排,更是殖民扩张的自然延伸。这年6月28日,她在白金汉宫内接受正式册封仪式,成为“印度女皇”。印度的控制地位提升,象征更甚于实质,她本人从未踏入印度国土,却在名义上成为整个南亚次大陆的最高权力象征。

1877年初,德里为她举行了盛大的“德里大朝会”。王公贵族齐聚,向她遥拜,她未亲临,但照片、勋章、雕像遍布朝会现场。她对这场仪式的关注被大量信件、奏章所记录,细节不放过任何一个环节。礼节安排、服饰配色、代读敕令,她都亲自审阅。她不在现场,但她的意志与审美渗透在每一寸金丝绸缎中。

1887年是她登基50周年。五十年,从少女到寡妇,从英国女王到印度女皇,她掌权的时间已足够写进世界史章节。6月,帝国各地使节陆续抵达伦敦,各色皮肤、各类制服、各种语言汇聚。英国街头第一次展现殖民体系的多样性。

庆典前的每一天,她都处理文书。她不喜欢空洞场面,但她明白庆典意义。不出面不行,但出面如何出场,是她要控制的。她拒绝佩戴国王皇冠,选择自己常用的小型钻石王冠。这顶小冠在镜头中闪光,但并不抢眼。它不会压住她的头颈,也不会夺去她的哀悼姿态。她戴着它,出现在庆典阅兵场上,敞篷马车慢慢推进,她面容平静,衣着简洁,头上的冠和她的神情融为一体,不再是权力的象征,而成了秩序的延伸。

这年6月21日,她主持了白金汉宫花园的大型宴会。各地王公列席。她未致辞,只点头微笑,把每一件纪念章亲手交给宾客。这不是演讲场合,她用细节控制局面,用沉默稳住现场。

1897年钻禧纪念更具张力。这时她已统治60年,身体衰弱,移动依靠轮椅。她仍坚持参加游行,全程不佩戴王冠,仅以小冠出镜。游行当天伦敦万人空巷,军乐震天,但她依旧沉稳不语。对她而言,场面可以盛大,权威可以铺张,但象征必须克制。她用行动表达立场:真正的权力来自秩序,而非装饰。

钻禧最后一天,她召集王储、亲王、内阁首脑,逐条听取国政汇报。没人敢在这日子讨喜。她保持常态处理政务。她用这个行为,把庆典从个人光环拉回国家事务,提醒他们:庆典之后,国家继续运转。皇冠不会改变制度,王者也要继续伏案办公。

白色终章:死后依旧不戴

1901年1月,她的健康急剧恶化。长年风湿,视觉模糊,她拒绝完全卧床,坚持在奥斯本宫小桌边签署文件。她不让身边人惊慌,每日例行处理政务。直到1月17日,她再也拿不起笔,文件堆积在桌上无人动过。

1月22日傍晚,她在昏迷中停止呼吸。消息封锁整夜,第二日早晨才发布讣告。政府立即启动国葬程序。然而她生前留下的指令与国家仪典产生严重冲突。她要求穿白礼服下葬,配戴婚纱头纱,葬礼使用白色马车、白色鲜花,不戴国王皇冠。她还指定不得向公众开放遗体瞻仰,不许在报纸上刊登夸张挽词。

宫廷一度陷入混乱。皇家仪典办公室没有白色披盖,也没有白色装饰的马车。负责操作的军官手足无措,一度找不到满足条件的车辆与布料。最终,从她早年婚礼记录中提取颜色配比,将一辆旧式马车重新涂白,勉强赶制出符合要求的送葬仪式器具。

1月25日,她的遗体从奥斯本宫被运送至朴次茅斯港口。皇家游艇“阿尔伯特号”静候码头。白色棺木由白布包裹,车队简洁无华。海军仪仗兵列队行礼,没有奏哀乐,只有沉默。船队以缓慢速度穿越海峡,全程没有旗帜飘扬,没有军号作响。

抵达伦敦南岸后,再次遇到混乱。按照常规,军马牵引灵车,但当天数匹军马因人群躁动受惊,现场一度失控。士兵临时卸下马具,用绳索亲手拉着灵车穿越街道。沿途人群安静站立,没有鼓掌,没有高呼。白色车队穿过雾气中的伦敦,比任何一次王室婚礼更肃穆。

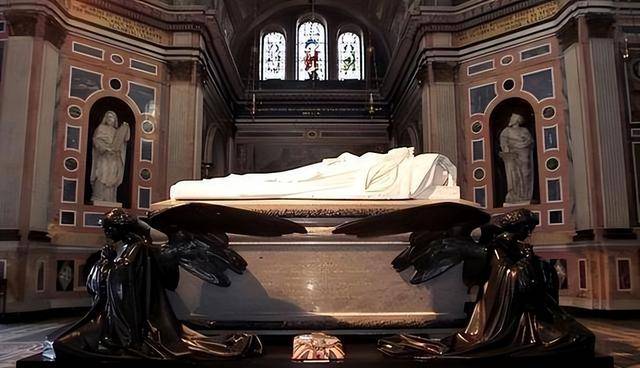

2月2日,葬礼在温莎城堡圣乔治礼拜堂举行。棺木由八位皇家卫士抬入教堂,台阶边站满王室成员与外国使节。她的棺上放置小型钻石王冠、阿尔伯特亲王的睡袍、她常用的祷告书、她母亲的手帕,还有一束干花。白玫瑰围绕棺木四角,没有十字架,没有王笏。

她的最后指令写得清楚:“不要黑色,不要国家皇冠,不要吹奏哀曲,不要颂扬我个人。”所有细节皆被严格执行。她用“白”主导终场,用“轻”消解沉重,用“无”压住排场。这是她统治风格的极致体现:沉稳、克制、有分寸。

葬礼结束后,棺木被送往弗洛格莫尔皇家墓园,与阿尔伯特亲王并列安葬。没有电视镜头,没有晚会纪念。她从未被歌颂为伟人,也未被包装成神话。