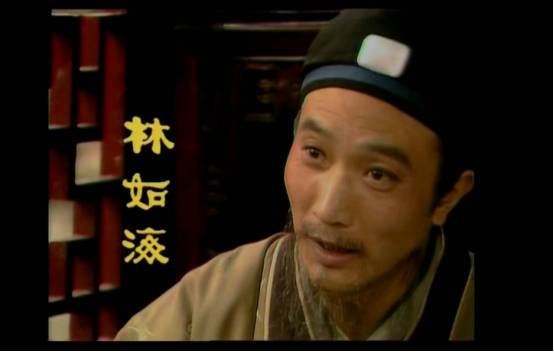

大家翻开《红楼梦》,常常被宝黛钗的爱情、大观园的繁华迷了眼。但其实,故事开篇没多久,就发生了一件带着浓重阴霾的家族悲剧,而且就发生在主角林黛玉的父亲,林如海身上。

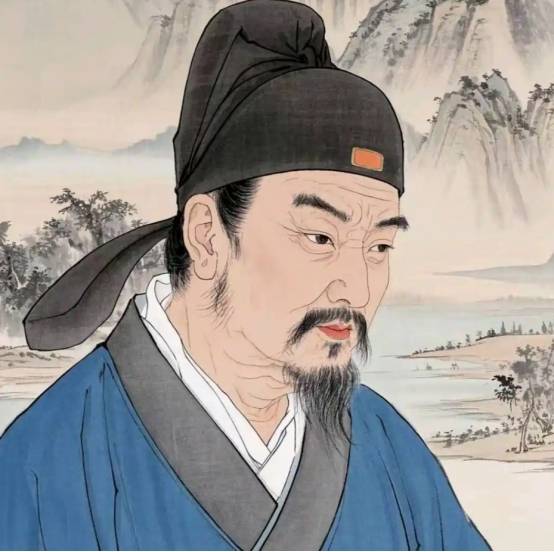

这位林老爷,可不是一般的读书人。他是正儿八经的探花郎!什么叫探花郎?在明清两代的科举考试里,那是殿试的一甲第三名,仅次于状元和榜眼,全国三年才出三个,绝对是凤毛麟角、才华横溢的代表。

想想看,全国顶尖的学霸,金殿之上被皇帝钦点,那是多么耀眼的风光前程。

按常理,这样顶尖的人才,皇帝肯定是要留在京城重点培养,放在翰林院这样清贵又接近权力核心的地方,做做编修史书、起草诏书的工作,熬上些年头,入阁拜相都是可能的。

这就是所谓的“清华之选”,是无数读书人梦寐以求的道路。林如海也确实走了这条路,“升了兰台寺大夫”。

这兰台寺大夫,虽然不是实指某个具体衙门,但普遍认为是像御史台(负责监察百官)或者翰林院(养才储望之所)这类在皇帝身边的清贵官职。这说明皇帝一开始对他非常信任和器重。

可接下来的发展,就有点让人看不懂了。皇帝突然一道旨意,把这位前途无量的探花郎,从天子脚下的京城“高升”了。升到哪里去了呢?扬州,一个离京城千里之遥的繁华富庶之地。

升的是什么官?巡盐御史!听着官名挺长,林如海当时的头衔全称是“钦点巡盐御史”,后面还特意加了“出为巡盐御史”的描述。

这里的关键词是“出”。在古代官场,“出”这个字,往往意味着离开京城中枢,到地方上去任职。

林如海的这次调动,表面上是从“兰台寺大夫”变成了品级可能更高的“巡盐御史”,听起来是升官了,但本质上是把他从中央的机要部门调到了地方,而且是担任一个性质非常特殊的职务。

这种调动,本身就透着一丝不寻常的气息,为后面发生的惨剧埋下了第一个伏笔。

盐课重地

林如海被派去的这个官,巡盐御史,到底是个什么角色?您可别小看了它,这位置用现在的话说,那就是掌管着国家经济命脉的“钱袋子”!管的是哪块儿?管的是两淮盐务(主要指淮南淮北地区)。

盐,在古代那是专卖品,由国家控制,利润高得吓人。政府卖盐的凭证叫“盐引”,商人想贩盐就得买盐引。

两淮地区,恰恰是中国古代最重要的产盐区之一,盐产量大、盐商富可敌国。

所以,这巡盐御史的任务,就是代表朝廷,监督盐的生产、运输和销售,保证巨额盐课(盐税)能一分不少、按时足额地上交到国库。这简直就是坐在一座流淌着白银的矿山上。

因此,巡盐御史这个位置,在明清两代被称为天字第一号的肥缺!它权力极大,油水极厚。想想看,盐商想赚钱,就得巴结这位手握实权的“盐政老爷”。

稍微松一松手指缝,或者暗示一下,那白花花的银子就哗哗地往里流。地方上的其他官员,对巡盐御史也是敬畏三分,不敢得罪。

但是,这肥缺也是把双刃剑,甚至是沾着血的。利益太大了,盯着这块肥肉的眼睛就多。

皇帝把这位置交给你,是因为信任你的能力和忠诚度(比如林如海这样的探花、忠臣之后),指望你能为朝廷看住这块钱袋子。可同时,朝廷和皇帝也深知其中猫腻多,风险高。你得像走钢丝一样:一面要严防死守,杜绝走私漏税,保证朝廷收入;另一面,自己也绝不能伸手去捞,还要时刻警惕下面人的欺瞒舞弊,以及其他势力的觊觎和倾轧。

稍有不慎,要么是自己被巨额利益腐蚀拉下水(贪污渎职),要么就是触犯了某些盐商或官场集团的巨大利益,成为别人眼中的钉子、肉中的刺。

所以,明清历史上,巡盐御史栽跟头的例子数不胜数。康熙年间的两淮盐政贪腐大案牵连甚广,就是明证。坐在这个位置上,享受着表面的风光和潜在的富贵,但背后却是如履薄冰、凶险万分。

皇帝把清正廉明、才华出众的探花郎林如海派到这个位置,既是极大的“恩宠和信任”,但把他从相对安稳的京城放到这个“钱海漩涡”的中心,何尝不也是一种置身险地的安排?

林家的噩梦,就是在这样一片金光闪闪、却又暗藏杀机的背景下徐徐展开的。

林府噩耗的诡异轨迹

带着皇帝的信任和肩负的重任,林如海一家来到了烟花三月下扬州的繁华之地。然而,这片被古诗词歌咏了无数遍的温柔富贵乡,对林家来说,却仿佛被一层挥之不去的浓重黑云所笼罩。

在接下来短短大约三年左右的巡盐御史任期内,一连串沉重到令人窒息的死亡打击接踵而至,几乎摧毁了这个家庭。

首先离开的是林如海的儿子,也就是林黛玉唯一的亲弟弟。书里说得很清楚,“只嫡妻贾氏生得一女,乳名黛玉,年方五岁……不想次年又生一子”,这个儿子生下来,林如海夫妻俩自然是当眼珠子般疼爱,毕竟这是林家“钟鸣鼎食之家,诗书簪缨之族”的继承希望!

可命运是如此的残酷,“不想后来又生一子,却于去岁死了。其年第二子也生一子,谁知到了三岁便也死了”。这是曹雪芹通过冷子兴(贾雨村)之口转述的。

也就是说,在扬州上任后的某个时刻(很可能就是在“去岁”,也就是去年),林如海视为命根子的小儿子,那个当时才几岁的幼童,突然夭折了。这无疑是一个晴天霹雳,给林家带来的悲痛难以想象。

不幸并没有就此止步。就在幼子夭折的巨大阴影还沉重地压在林家头顶之际,林府的女主人、林黛玉的母亲、贾府的千金小姐,贾敏,也撑不住了。

“偏又次年林如海之夫人贾氏又一病而死了。”书中这句话异常简洁,却透着一股冰冷刺骨的寒意。“一病而死”,似乎病得突然,去得也快。

这位出身于“白玉为堂金作马”的史家千金,在经历丧子之痛后,身体和精神遭受双重摧残,最终也撒手人寰,死在了扬州任上。此时的林黛玉,还只是个六岁左右的小女孩,瞬间成了无母的孤儿。

短短两三年间,一连失去幼子与爱妻,这打击对任何人都是毁灭性的,何况是在远离故土、公务繁忙凶险的异乡官邸。

林如海个人所承受的精神打击可想而知。而整个林家在扬州的境遇,已经从开赴“肥缺”时的荣光,彻底跌入悲怆绝望的深渊。

死因迷雾

林家人的接连暴亡,读起来实在蹊跷。林如海身为探花郎,深得皇帝信任,被赋予重任,却仿佛踏进了一个诅咒之地。

那么,究竟是何种原因导致了这场惨剧?曹雪芹在书中写得非常简略,仅仅是“死了”、“一病而死”。这种语焉不详,反而激起了后世读者的无限猜测,形成了几个主要的推测方向。

“身体原因与水土不服说”。古代医疗条件落后是事实。南方潮湿的环境、迥异的饮食、复杂的疫病,对初来乍到的北方官眷(尤其是年幼的孩子和体弱的妇人)是严峻挑战。

书中提到林如海本来就是个“无子息”的人(指的是子嗣不盛,只有黛玉一个女儿后好不容易得了儿子),贾敏呢?书中也借林黛玉初进贾府时的表现,暗示她身体柔弱、经常吃药。

幼子夭折在先,作为母亲的贾敏承受不住身心双重打击,跟着病倒去世,从人情常理上说得通。这是一种看似简单,却也最直接的解读,天灾加个人的不幸。

第二种推测则更偏向“积劳成疾与忧思过度”所引发的身心崩溃。前面说过,巡盐御史这位置坐得跟火山口似的。

巨额利益之下,官员需要具备极其强悍的身体素质和心理素质。林如海要以“忠君任事”的姿态为朝廷把好这个钱袋子,精神压力必然巨大。

一面要面对地方盐商豪绅的种种盘根错节的关系网和利益输送陷阱,一面要严防死守、应付差事,确保巨额盐税不能短少。这绝对是个劳心劳力的“硬骨头”差事。

在这种高压环境下,长期积劳加上接连丧子的巨大悲痛,击垮了贾敏的身体,也必然严重侵蚀林如海本人的健康(林如海本人后来也病逝于任上)。

祸不单行,巨大的压力和伤痛连环叠加,最终压垮了整个家庭。

“政治倾轧或利益仇杀说”,这也许是解读林如海命运最具“谜案”色彩的一环。盐政是天下的肥缺,也是一块无数利益集团必争的蛋糕。

林如海作为皇帝亲派、廉洁能干、有背景(贾府姻亲、探花出身)的官员,很可能是带着整顿盐务、打击贪腐的使命下去的。他若真想做个“铁面御史”,严格执行皇帝的意图,势必会触动地方盘根错节的巨大利益集团。

想想看,当年扬州盐商富甲天下,其能量之巨大,甚至能左右地方政治。一旦他们的利益被严重侵犯,会用什么手段报复?买凶杀人?下毒投药?制造意外?

这些在封建官场的政治斗争中都屡见不鲜。林如海小儿子和夫人的死,会不会就是这些“狠毒角色”向清官林如海发出的最恶毒警告?或者说是一种最卑劣的“打击报复手段”?

目的在于摧毁其精神和意志,逼迫他就范或者干不下去?这种“毒药说”、“暗杀说”虽难以找到直接的文字证据,却符合明清盐务史上无数血淋淋的斗争教训。

也正因如此,才使得这场林家悲剧笼罩在挥之不去的阴谋阴影之下。

无论真相是哪一种,或者兼而有之,林家在扬州惨烈的际遇,无疑成为《红楼梦》故事开场一个极其重要的悲剧楔子。

它深刻地影响了主角林黛玉的命运轨迹,她六岁丧母,随后父亲不久也病死任上(“贾雨村遇了林如海夫人去世,林如海欲遣女赴京依外祖母…女学生侍汤奉药…林如海竟得病亡故”),彻底沦为寄人篱下的孤女。

同时,这段历史也为读者窥探那个“浊世之官场”的凶险提供了一个惊心动魄的样本。

宿命底色与宦海警醒

曹雪芹在《红楼梦》开篇不久就浓墨重彩地描写林家的悲剧,显然有其深刻的用意。这绝不仅仅是为了给林黛玉一个凄苦的出身。

通过林如海这个看似背景式的人物及其家庭的悲惨境遇,曹雪芹不动声色地为整个大观园的梦幻悲剧,铺上了一层沉郁、灰暗甚至带有宿命意味的底色。

林如海一家的命运是贾府乃至四大家族命运的一个前奏和缩影。林家是什么家庭?书里明明白白写着:“这林家乃是钟鸣鼎食之家,亦是诗书翰墨之族。” 林如海更是少年得志,位高权重(巡盐御史官阶不低,且极其重要),妻家又是显赫的贾府。

这样的清贵书香门第、天子近臣、豪门联姻,按说应该是烈火烹油、鲜花着锦的巅峰状态了吧?可结果呢?转眼之间,爱子夭折,贤妻病故,自己客死他乡,只剩下一个孤女飘零。

这简直就像一场急速崩塌的雪崩。它残酷地印证了《红楼梦》中那个贯穿始终的主题预言:“家富人宁,终有个家亡人散各奔腾。…好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净!”

林家的结局,正是对“乐极悲生、盛筵必散”这一宿命最生动、最提前的预演,给贾府那看似繁花似锦的未来投下了第一道浓重的阴影。

林如海的经历,深刻地揭示了封建官场宦海的无情与险恶。无论他的悲剧更多源于“天灾”(水土疫病),还是“人祸”(压力倾轧),其根本原因都绕不开他接受的这次由皇帝亲派的“外任肥缺”,巡盐御史。这个位置将他和家人置于风口浪尖。

表面上,这是皇恩浩荡;实质上,这更像是置于刀山火海之上。它生动地展现了在封建权力结构和垄断经济利益交织的地方,官员(尤其是清正、能干或负责的官员)及家人所处的脆弱位置。

皇帝的信任和重用,并不能屏蔽掉政治绞杀旋涡中的明枪暗箭。“伴君如伴虎”、“高处不胜寒”,做能臣、清臣更是如此。

林如海个人的不幸固然有其偶然性(例如儿子早夭),但将他派到这个凶险位置的整个制度环境和官场生态,才真正充满了必然的悲剧色彩。

林家的遭遇,是对那个时代仕途凶险、福祸难料本质的一次深刻揭露和无声控诉,道尽了宦海浮沉、身不由己的辛酸与无奈。

《红楼梦》开篇这场发生在烟花扬州的“林家谜案”,远比我们想象的更为沉重、更为复杂。

它既是林黛玉悲剧人生的直接起点,也是整个贾府大厦将倾的第一声悲鸣;它既是命运无常的一次残酷示范,也是对封建末世官场权力与利益绞肉机的一次不动声色却又力透纸背的尖锐刻画。

当我们为林黛玉的身世洒下一把同情泪时,请不要忘记,在繁花似锦的大观园故事铺开之前,那位文采斐然、忠于职守的探花郎父亲林如海,已经在官场风暴的中心,用自己和家人的毁灭,为整部《红楼梦》的悲剧基调,献上了一个最为悲怆、最为深沉的血色开篇。